表面工程研究所简介

历史沿革:

表面工程研究所的前身是校直属离子渗金属及热处理研究所,成立于1983年,1995年更名为表面工程研究所,2016年并入材料学院。研究所是太原理工大学“材料加工工程”国家重点学科、一级学科“材料科学与工程”博士学位点及博士后流动站的主要支撑单位之一。

自研究所成立以来,各级领导对研究所的发展给予了多方的关怀与支持。在全体师生的共同努力下,表面工程研究所的许多研究工作也获得国家及社会的充分肯定。早在1992年,研究所的创始人徐重教授、古风英教授、潘俊德教授、范本惠教授发明的“双层辉光离子渗金属技术”获得国家发明二等奖。双辉技术还被国家科委列入“中华人民共和国重大科技成果选集”,并被教育部入选“建国50年来高校重大科技成果”。

随着学校“211工程”和“双一流”学科建设的持续推进,研究所利用重点学科建设的投入,引进了部分急需的材料表面改性制备及性能结构表征设备,使得研究所具备了门类较齐全的高水平的表面改性制备及研究平台。研究所现有实验室面积近1400平方米,固定资产2千余万元。这些硬件设施的建设为今后研究与开发的长期发展增强了后劲,使研究所成为名副其实的表面工程技术研发基地。

近几年,研究所坚持科研教学与为地方经济服务并重的发展思路,在科研与对外服务方面也都取得可喜进步。研究领域也由传统的钢铁材料表面改性向钛合金、镁合金等高附加值有色金属表面改性方面拓展,并在CVD金刚石、先进能源材料及先进生物材料领域取得了一些突破性进展。在为地方经济服务方面也投入很大力量,借助我所拥有的离子渗金属、渗碳、离子氮化等产业化设备以及近期自研的超硬厚涂层设备及工艺,结合在离子氮化、离子碳氮共渗等方面雄厚的开发能力,先后开发出了大模数重载齿轮、胶体磨、耐磨陶瓷成型模具表面强化技术以及超硬金刚石厚膜、单晶制备等高性能产品和技术,现大部分已具备批量工业化生产水平。

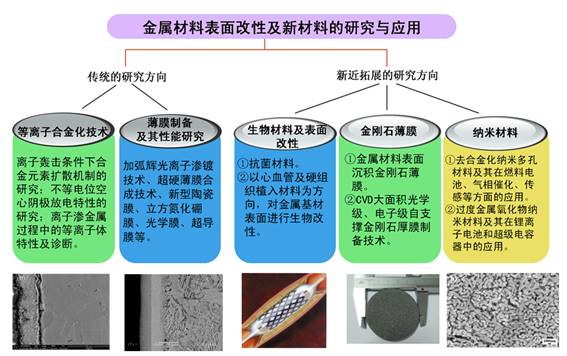

研究方向:

近些年来,研究领域由传统的钢铁材料向钛合金、镁合金等高附加值有色金属表面改性方面拓展。此外,还在陶瓷材料、铜及铜合金表面合金化等方面的研究也已取得不错效果。随着学校学科建设的发展,2010年以来,先后从国内重点大学、中科院及海外知名高校引进16位博士年轻教师,研究所在保持等离子表面合金化研究这一特色与优势的基础上,发挥引进人才的学术交叉优势,在大面积金刚石厚膜(包括工业级、光学级、电子级及单晶生长)、表面生物医用材料、纳米能源材料、硬质涂层及材料计算等方面,开展了一些高起点、前沿性较为突出的探索研究。

人员结构:

研究所现有教职工29人,其中行政及工程技术人员4人,教师系列25人(博士化率100%),其中教授8人,副教授10人,讲师7人,有海外留学经历(背景)占到教师总数的70%以上;研究所目前有博导5人,硕导15人。于盛旺特聘教授;王孝广破格教授,玛丽·居里青年学者;田林海为玛丽·居里资深类学者。3位教师在海外知名大学获得博士学位(马婧 丹麦奥尔堡大学,周兵 白罗斯戈梅利国立大学,王欣 瑞典皇家理工学院)。目前研究所年度招收博士研究生5-6名,硕士研究生32-35名,并与宁波工程学院联合培养研究生。

研究平台:

材料制备平台:

离子渗金属、离子氮化、磁控溅射/射频溅射薄膜沉积设备、微弧氧化、化学镀及电刷镀等设备、真空金属熔炼炉等设备;自行研发的多种大功率微波CVD金刚石超硬涂层及单晶设备。现有固定资产价值2千余万元。

材料结构性能表征平台:

辉光放电光谱成分分析仪;普林斯顿/晨华/科斯特电化学分析仪;薄膜划痕测试仪;常温-高温摩擦学试验机;激光共聚焦检测平台;ZEISS热场发射扫描电子显微镜;XRD衍射仪(配高/低温附件及多功能样品台);荧光显微镜系统;ZEISS金相显微镜; 光学轮廓仪;紫外可见光光度计;红外光谱仪等。

合作服务:

离子氮化平台

借助研究所拥有的离子渗金属及离子氮化等产业化设备,结合研究所在离子氮化、离子碳氮共渗等方面雄厚的开发能力,先后开发了胶体磨、耐磨陶瓷成型模具及重载齿轮等表面高性能产品,服务地方经济建设。

煤层气高效合成金刚石平台

自行研发的MPCVD金刚石装置,具有独立自主知识产权,率先实现了煤层气向金刚石材料的高附加值转化。实验室是目前国内唯一能够同时具备研发新型高功率MPCVD装置、大面积金刚石厚膜及单晶高速沉积技术开发能力的科研单位,能够进行电子级金刚石片小规模产业生化产的单位。此外,在2017年,以化学气相沉积金刚石为主的“煤基高值先进材料”被太原理工大学列为“1331工程”、“优势学科攀升计划”及“双一流”建设的重点项目。2018年3月,省领导视察时对该项目取得的成果给予了高度肯定,并强调要瞄准前沿、立足山西、加速转化。同年5月份,太原理工大学与山西阳煤集团共同签署“煤层气生产金刚石”校企合作框架协议,标志着创新驱动转型发展背景下的山西校企合作再次迈出标志性一步,并将共同致力于该项目的转化应用。

项目与成果:

自2010年以来,研究所在职教师共获批国家自然科学基金20余项,包含5项面上项目和15余项青年项目,获得立项经费600余万元。此外,还主持省基金20多项、博后基金(含特别资助)5项、省留学基金6项等多项省部级项目立项。学术研究方面,在Adv. Mater.、Adv. Energy Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Funct. Mater.、Biomaterials、J. Mater. Chem. A/B/C、Nanoscale、Acta Biomaterials、J. Power Sources、 Corro. Sci.、Chem. Eng. J.、Electrochim. Acta、 Electrochem. Commun.等知名学术期刊上发表JCR一区论文50余篇(含ESI高引论文8篇),JCR二区论文80余篇,获授权国家发明专利80余项。

研究生培养情况:

研究所多年来注重培养研究生的创新能力,重视实践与综合素质的提升,提倡在宽松自由的学术交流氛围中汲取知识,鼓励和指导学生独立完成科研工作。在师生的共同努力下,近年来获山西省优秀毕业论文4篇次,太原理工大学优秀毕业论文16篇次,硕士/博士研究生国家奖学金获得者17人次。部分硕士研究生毕业后继续赴985院校(北京航空航天大学、上海交通大学、厦门大学等)攻读博士学位,部分申请海外留学(香港城市大学、澳大利亚昆士兰科技大学等)继续深造,部分选择进驻知名企业(潍柴动力有限公司、京东方科技有限公司、中航光电科技有限公司等)谋求长足发展。博士研究生毕业后部分进入高校(太原理工大学、山西医科大学等)从事科研、教学工作,部分赴985院校或海外(北京大学、澳大利亚卧龙岗大学等)从事博士后研究。

研究所寄语:

是社会各界朋友的关心,是学校各级领导的关怀,是我们全体师生员工的共同努力,使研究所得以成长和发展。今后,研究所全体师生员工当在科研教学工作中加倍努力,以回报大家的关怀与爱护。

研究所师资力量:

教 授:唐宾 贺志勇 刘小萍 姚晓红 王孝广 田林海 秦林 于盛旺

副教授:范爱兰 黄晓波 杨慧君 林乃明 杭瑞强 马婧 周兵 史慧贤

张翔宇 黑鸿君

讲 师:王振霞 马永 柏中朝 吴艳霞 王月月 王欣 高洁

办公室行政及外协人员:赵继英 杨耀军 王建明 冯建强